Professeur à La Sorbonne

Avec la collaboration de Françoise Ligier

Editions ABC. Paris. Dakar. Abidjan. 166 pages

Collection Grandes Figures Africaines

Direction historique: Ibrahima Baba Kaké — Direction littéraire : François Poli

L'enfance des héros est souvent entourée de légendes. Car comment admettre que celui qui mènera les hommes ait connu des années obscures ? Araignées inventives, ceux qui l'ont approché tissent autour de sa naissance un réseau de miracles. Samori ne fait pas exception.

Non pas qu'il ait été fils d'homme riche, ou même de guerrier remarquable. Son père, Laafiya Touré, a, pour l'essentiel, délaissé l'aventure que vécurent ses ancêtres, colporteurs dioula qui firent commerce avec les musulmans du Nord. Ayant oublié leur long contact avec l'islam, il s'est fixé, animiste parmi les animistes, dans le bas Konyan, à Manymbaladougou. Là, ses femmes cultivent la terre, et il surveille, entre deux opérations commerciales, ses troupeaux.

Parmi ces femmes, Masorona — sans doute la première — appartient à une puissante lignée des Kamara, alors maîtres du pays. Or, et voilà qu'apparaît la légende, on dit que Masorona demeura stérile pendant deux ans. Laafiya, sur sa demande, alla consulter un devin connaissant la manière de lire dans le sable. Celui-ci, ayant prié Dieu, prédit que dans peu de temps Masorona deviendrait grosse, qu'elle accoucherait d'un garçon et que celui-ci serait illustre parmi les faama.

Un songe devait confirmer cet espoir ; Laafiya vit une nuit un serpent qui, sortant de ses reins, grandissait et montait à l'assaut du ciel. La signification de ce rêve était claire : le fils qui allait naître serait grand parmi les plus grands. Et l'enfant naquit. Il est difficile de préciser le mois : l'année même est incertaine. Il semble que l'événement se soit produit en 1830 d'après certains recoupements.

L'enfance de Samori paraît s'être passée sans grands problèmes. Selon la coutume, il grandit pendant ses premières années au milieu des épouses de son père, puis fut envoyé dans sa famille maternelle pour parfaire son éducation. Le seul témoignage que l'on a sur cette période est le suivant :

« Souvent, il organisait des expéditions avec des jeunes de son âge qui, la nuit comme le jour, allaient marauder des oranges ou des tubercules de manioc dans les champs des villages voisins. Toute une bande de jeunes gens fut très tôt attirée par ce garçon auquel personne ne disputait le rang de chef, car, de l'initiative, il en avait comme pas un, et son sens de l'équité dans le partage du butin lui conservait la sympathie de tous. Les réprimandes et les corrections reçues de ses parents ne modifièrent en rien son comportement… »

Mais qui pourrait douter que celui qui allait devenir le maître d'une grande partie de l'Afrique avait, dès son enfance, le sens du commandement ? Comme ses compagnons, il subit la circoncision, première étape indispensable pour devenir un homme. Sans doute, son père aurait-il fait pousser plus loin son initiation si Samori ne lui avait opposé sa première révolte…

Il semble en effet que l'existence champêtre de Manyambaladougou pèse rapidement au jeune homme. Il étouffe dans des limites trop étroites. Il sent sourdre en lui ce besoin de voyage qui porta ses ancêtres jusqu'à Tombouctou. Comme eux, il se fera marchand. Il ne paraît pas que le vieux Laafiya se soit opposé aux désirs de son fils. Il vend une génisse pour lui permettre de constituer son premier fonds. Il le recommande à des Dioula puissants qui lui serviront de guide.

Intelligent, audacieux, possédant de nombreux appuis des deux côtés de sa famille, Samori a tout pour réussir dans son métier de commerçant. Il cesse vite d'être le colporteur traînant sa marchandise de village en village ; il se fait un nom dans le trafic du cola. Malgré son jeune âge — quand il entre dans la carrière, il a environ dix-huit ans —, il paraît digne rejeton des vertus de spéculation et de calcul qui ont fait la renommée de ses ancêtres. Une seule ombre à ce bel avenir: si le jeune homme possède le sens des affaires, son caractère est ombrageux. La souplesse, l'humilité, grâce auxquelles on décroche des marchés lui sont dès l'abord inconnues. Il se refuse à distribuer les flatteries et les courbettes. Il règle plus volontiers les litiges par la force de ses poings que par les longues palabres où l'on guette, le verbe haut, les réactions de l'adversaire…

Il sait imaginer des stratégies guerrières : ainsi le jour où il parvint avec quelques villageois à mettre en fuite les sofas des musulmans Sissé venus razzier les troupeaux de Manyambaladougou. Curieuses dispositions pour un homme que tout prépare à devenir un honorable commerçant…

Il faut dire que, dans les tractations amiables, son physique le dessert. Il n'a rien du voyageur rassurant, porteur non seulement de marchandises mais de nouvelles, distrayant les femmes, égayant les plus méfiants… Il est grand, plus robuste que la moyenne. Quand il sourit — lorsqu'il sourit —, ses dents aiguisées en pointe sont aiguës comme celles d'un lion. Il a le regard profond et perspicace. Pourtant, ce sont ses mains qui retiennent l'attention : la peau en est, en larges plaques, décolorée. Cette teinte douteuse et rosâtre n'est-elle pas le signe de pouvoirs redoutables et secrets ?

Mais peut-être, l'âge venant, et la fatigue et l'habitude, Samori serait-il devenu en fin de compte un bon marchand. Un événement allait décider de sa vie.

Il était absent de Manyambaladougou lorsque les hommes des Sissé revinrent envahir le village. Honteux d'avoir été mis en fuite par de simples paysans, ils ne se contentèrent pas de razzier les génisses. Ils tuèrent les hommes qui, n'ayant pas fui, leur résistaient et emmenèrent captifs les femmes et les adolescents. Or, Masorona Kamara, la mère de Samori, faisait partie des otages.

Le colporteur est bien loin du Konyan lorsqu'on lui apprend le désastre. Il rentre précipitamment. Les cases fument encore. Cherchant inutilement son père, il finit par le découvrir réfugié non loin de là, chez des parents. L'entrevue est houleuse, Samori bien près d'oublier le respect qu'il doit à Laafiya. Comment celui-ci a-t-il été assez lâche pour ne pas défendre ses épouses ? Comment est-il assez avare pour ne pas payer la rançon qui rendrait la liberté à Masorona ?

C'est décidé ? Laafiya ne veut rien faire ? C'est bien. Samori ira lui-même négocier la liberté de sa mère chez les Sissé. Laafiya tente de le retenir : les pillards lui ont fait perdre une épouse. Faut-il qu'en plus il perde le plus aimé de ses fils, et le premier? Un marchand ne peut lutter contre les sofas …

Paroles inutiles. Samori partira le soir même. Il ne prendra pas d'armes. Tout juste un baluchon contenant ses affaires. Il brûle les étapes. Il se rend, méprisant les conseils, à Madina, chez le terrible Séré-Burlay, faama des musulmans.

Quand il parvient à la cour du monarque, la situation de sa mère est moins dramatique qu'il le craignait : Masorona Kamara est de bonne noblesse ; une alliance tacite unit depuis longtemps les Sissé et les Touré… N'importe. Il ne sera pas dit que la mère de Samori demeure, même honorablement, captive… Le jeune homme s'agenouille devant Séré-Burlay. Il lui demande :

— Pour libérer cette femme, que faut-il ?

Séré-Burlay répond :

— Si tu me fournis sept captifs, tous vigoureux et en bonne santé, Masorona Kamara sera libre.

Samori réfléchit un instant :

— Si j'avais rassemblé l'argent, je te livrerais sans attendre ces captifs. Mais je suis encore jeune et mon commerce rapporte peu de chose. Permets-moi de gagner la rançon.

— Comment le permettrais-je ? Crois-tu que j'aie besoin de marchands ?

— Demeurer marchand n'est pas ce que je souhaite. Accepte-moi parmi tes guerriers. Bientôt j'aurai gagné la rançon de Masorona.

Séré-Burlay regarde le solliciteur. Il voit ses muscles déjà noueux et durs. Pourtant, disent certains témoignages, le faama hésita longtemps. Certaines prédictions affirmaient qu'un jeune homme, semblable en tout à Samori, viendrait un jour le saluer humblement, que celui-là serait son ennemi et plus tard son vainqueur implacable, que les Sissé perdraient leur trône à son profit… Mais comment refuser une si belle recrue ?

Séré-Burlay accepta la requête de Samori, et celui-ci fut affecté dans la garde personnelle du faama.

Voici donc Samori débutant une nouvelle carrière pour laquelle il se sent infiniment mieux doué que pour ses essais de commerce. En très peu de temps, ses exploits lui permettraient de libérer sa mère. Pourtant, il reste ; la vieille Masorona demeure auprès de lui. Le roi Séré-Burlay paraît, de son côté, peu soucieux de perdre un guerrier si illustre. Il le choie, le couvre de présents et lui offre deux très belles captives…

Séré-Burlay paraît avoir oublié les prédictions funestes concernant Samori ; il n'en est pas de même de son frère : Séré-Brèma déteste cet étranger. Il consulte plus souvent qu'il ne faut les oracles ; tous lui rendent la même réponse : Samori renversera les Sissé. Il sera le maître du monde… Un des marabouts les plus célèbres confirme la prédiction : au milieu des guerriers rassemblés, il se dirige vers Samori. Il regarde longuement les traces blanchâtres de ses mains. Il y décèle les signes de sa gloire et la mort de la dynastie sissé… Séré-Brèma a beau prévenir son frère, le mettre en garde contre l'imminent danger, le roi refuse de savoir : il comble d'amitiés Samori, il compte sur sa force pour gagner les batailles…

Samori jouira pendant cinq ans de la protection du monarque. Hélas, vers 1859, Séré-Burlay disparaît brutalement. Il meurt de mauvaises blessures qu'il a reçues au siège de Kobobi-Kourou. Selon les lois de succession, son frère, Séré-Bréma, l'ennemi de Samori, prend la direction du royaume.

Mais comment s'attaquer au jeune homme dont la réputation est grande ? Une manúuvre à son encontre serait peu appréciée. Pendant plusieurs mois, Séré-Brèma, attentif, guette la moindre faute. Celle-ci se produit lors de la prise de Kobobi-Kourou. A tort ou à raison, le nouveau faama déclare que Samori s'est mal conduit pendant l'attaque. Il le condamne à la peine du carcan — honte suprême — pendant huit jours. Le guerrier n'oubliera pas l'injure. Pourtant, il ne se rebelle pas : sa mère, bien que n'étant plus prisonnière, demeure encore chez les Sissé. Les conséquences d'une révolte mal préparée risqueraient de retomber sur elle. Néanmoins Samori le sait : Séré-Brèma désire sa mort, son salut n'est que dans la fuite.

La tradition raconte comment Samori et Masorona réussirent à quitter le royaume des Sissé.

Samori, qui était beau, avait de nombreuses maîtresses. Une de celles-ci lui fit parvenir un message :

— Attends-moi à l'endroit où je lave le linge. Ce que j'ai à te dire importe pour ta vie.

Connaissant la fidélité de la femme, Samori vint au rendez-vous. Il la trouva tremblante ;

— O mon maître, dit-elle, si tu ne me crois pas, tu mourras dans dix jours.

— Comment cela ?

— Tous les vendredis, les sofas dansent devant Séré-Brèma.

— Eh bien ?

— Non pas à la prochaine réunion mais à la suivante, ta mort est décidée.

— Qui te l'a dit ?

— Le faama quand il a confisqué mes bijoux.

— Je ne te comprends pas.

— Il a ordonné qu'on fonde avec eux quatre balles d'or mêlé de plomb. Un marabout les a chargées de son pouvoir ; tes amulettes ne te protégeront pas. Vendredi, dans huit jours, quatre soldats tireront sur toi pendant la danse.

Ainsi parla cette femme et Samori la crut. Pourtant, devant le faama il feignit un grand calme. Il dansa le premier vendredi et sollicita la bénédiction de Séré-Brèma. Trois jours avant la seconde danse, il alla le trouver :

— O faama, dit-il, je viens te prier pour ma mère. Une de nos parentes est gravement malade à deux jours d'ici. Elle souhaite revoir Masorona avant sa mort.

Séré-Brèma accepta sans méfiance le départ de la mère de Samori. Peut-être préférait-il qu'elle soit loin le soir du vendredi fatal. Masorona partit donc. Samori attendit deux jours. Le jeudi, peu après le coucher du soleil, à son tour, il disparut. La mère et le fils avaient depuis longtemps fixé un rendez-vous. Ils se retrouvèrent, mais pour fuir n'empruntèrent pas la grande route conduisant à Manyambaladougou. Ils prirent des chemins détournés. Heureuse précaution : Brèma envoya ses hommes à leur recherche. On dit que Samori et Masorona durent se cacher dans les roseaux pour avoir la vie sauve. Mais ce qui est écrit demeure vrai : quelle qu'ait été la fureur de Séré-Brèma, tous ses efforts furent vains et aucun sofa ne rejoignit les fugitifs.

L'anecdote qui conclut cette fuite mérite également qu'on la rapporte. Un soir, la nuit s'annonçant froide, Samori coupa des branches et alluma un grand feu. Peut-être saisie par la fièvre, épuisée par la longue marche, Masorona frissonnait. Samori prit alors l'unique couverture qu'il possédait et l'en couvrit. La vieille s'endormit, hélas, près du foyer. Au milieu de la nuit, une étincelle jaillit et enflamma la couverture. Samori ayant rapidement éteint l'incendie, Masorona dit à son fils:

« Tu as renoncé à la liberté pour me secourir, c'est pourquoi tous les hommes seront tes captifs. Tu m'as donné ta seule couverture et elle a brûlé, c'est pourquoi Dieu te donnera tant de vêtements que tu ne pourras les porter. Voici des années que je suis séparée de ma fille Masa, c'est pourquoi Dieu te donnera des fils et des filles innombrables. »

Ainsi Samori quitta le royaume des Sissé. Pauvre il était venu, pauvre il s'en revenait, mais il avait acquis des biens parmi les plus précieux : la science des armes et l'expérience.

Cette expérience que Samori vient d'acquérir n'est pas seulement du domaine militaire. Comme nous l'avons dit, le héros est né en milieu animiste ; ses ancêtres, jadis musulmans, étant revenus aux religions traditionnelles. Sa brève carrière de marchand l'avait, tout au moins de façon formelle, ramené vers l'Islam. En effet, chez les colporteurs dioula, être animiste n'est pas admissible. Samori avait donc rasé ses trois nattes et pratiqué les cinq prières plus ou moins dévotement. Une tradition veut que le Prophète lui soit apparu en rêve et l'ait armé de ses propres mains. Cette légende, qui date du temps où Samori, devenu almami, se voudra chef des Croyants, résiste mal au regard de l'histoire. En fait, il semble que le jeune colporteur ait, tout au moins au départ, pratiqué la religion musulmane comme une des servitudes liées à sa profession. Son séjour chez les Sissé lui révèle un autre visage de l'Islam. En effet, Séré-Burlay et son successeur se livrent aux exactions et aux pillages sous le drapeau de la guerre sainte. Est-ce le fait que son village en ait été victime ? Cette fanatique croisade ne parait pas convaincre Samori. Cependant, sur le plan pratique, il constate que les cavaliers musulmans sont bien plus efficaces que la piétaille des païens. Il saura s'en souvenir plus tard…

Mais actuellement, sa seule valeur étant son renom militaire, il est entièrement démuni. Une brève halte le ramène à Manyambaladougou ; là, épuisé par un trop long exil, Masorona meurt brusquement. Le décès de sa mère marque profondément Samori et brise les seuls liens qui le retenaient dans son village. Son séjour chez les Sissé le lui a fait comprendre : plus jamais il ne sera marchand. Il doit assumer son destin, celui de soldat de fortune.

Encore faut-il qu'il trouve à s'employer.

Une fois encore, il est servi par le hasard. Le vieux Laafiya, retiré à Sanankoro, ayant prié son fils d'aller recouvrer une créance. Samori se rendit chez le débiteur qui le reçut fort mal :

— La dette était-elle réelle ?… Que Samori revienne un peu plus tard. Ne voyait-il pas que l'on célébrait des funérailles ?

Que faire lorsqu'on est seul en pays étranger ? Samori réprimait ses désirs de vengeance lorsque survint un puissant souverain. Saranswaré-Mori, faama des Bérété, était venu en personne assister à la cérémonie. Les Bérété, depuis longtemps adversaires des Sissé, tentaient après une pénible éclipse de reconstituer leur puissance. Or, apprenant l'histoire de la créance réclamée par Laafiya Touré, Saranswaré intervint en faveur de Samori. Il mit curieusement son pouvoir dans la balance. Le mauvais payeur dut s'exécuter. Comme Samori s'apprêtait à partir, le faama le retint. Il lui dit :

— Je sais que tu es libre. Veux-tu combattre parmi mes sofas ? Tu auras un, commandement.

Samori ne tarda pas à rendre sa réponse. Non seulement son cousin Téré-Yara Kamara était l'allié de Saranswaré-Mori, mais encore le frère d'arme du faama était un ancien compagnon de colportage. Auprès de quel chef le jeune homme aurait-il trouvé un milieu aussi favorable ? C'est dit : il sera mercenaire des Bérété.

Cette période durera trois ans. Une fois encore, Samori va se distinguer, dans toutes les guerres, aider les Bérété à retrouver un prestige qu'ils n'avaient plus. Pourtant, une fois encore, l'expérience se termine non par la gloire mais par la fuite: à la suite de dissensions internes, Saranswaré-Mori fait assassiner son allié Téré-Yara, dont il redoute l'influence. Samori, dont la renommée s'est accrue, craint de subir le même sort ; au début de 1861, il quitte discrètement la cour des Bérété. Cette fois, il ne s'enfuit pas les mains vides. Il possède non seulement un cheval — cadeau inestimable de Saranswaré-Mori — mais aussi des captifs. Va-t-il s'en contenter ?

A plus de trente ans, le guerrier est las d'obéir à des maîtres. Un héritage venu de sa mère le décide à tenter sa chance et à la tenter seul. Il lance un appel à tous ceux qui désirent le rejoindre. L'appât n'est pas grandiose : il promet simplement qu'il nourrira ses hommes… Oui, mais on sait ce que vaut Samori. On sait aussi que, contrairement aux autres chefs, il a conservé les habitudes de son enfance et partage scrupuleusement le butin.

Aussi est-il entendu. Parmi ses recrues, beaucoup de marginaux jouant leur dernière carte, mais aussi de bons guerriers, des fidèles comme ses deux frères Kémé-Brèma et Maningbé-Mori, qui lui serviront de lieutenants. Avec cette troupe hétéroclite, Samori s'installe à Sokurula, et là, il faut bien vivre. D'une façon que nous devons bien qualifier d'abusive, le chef de bande lève un tribut sur tout le haut Kiro. En son nom ? de quel droit ? Il se présente sans vergogne comme l'émissaire de Saranswaré-Mori.

Le roi des Bérété, déjà mécontent de la façon dont Samori a quitté son royaume, l'apprend rapidement, Comment tolérerait-il cette nouvelle insulte à sa puissance ? Cependant, se méfiant du talent militaire de son ancien sofa, il ne l'attaque pas de front.

Un soir que Samori se repose chez une de ses femmes avec ses deux frères, la case est encerclée. Les Bérété, qui s'étaient assuré des alliances, pénètrent dans la cour. Ils sont nombreux et bien armés. La résistance est inutile, Samori et ses frères se rendent. On les conduit sans ménagement à Sirambadougou, la capitale de Saranswaré-Mori, Samori a, le soir même, la tète et les bras emprisonnés dans le carcan. On renvoie Kémé-Brèma et Maningbé-Mori, piètres comparses.

Le lendemain, le faama rendra visite au prisonnier. Le voir ainsi humilié, exposé aux moqueries de tous, n'adoucit pas sa rage. Il saisit le bâton sur lequel il s'appuie et frappe Samori au front de toutes ses forces !

La cicatrice sera indélébile, comme restera indélébile cette seconde humiliation. Plus d'un mois, Samori subira le carcan. Sans doute la punition aurait-elle duré davantage si un ami, défiant les gardes, n'avait délivré le prisonnier discrètement.

Et voici une fois encore Samori fugitif : il ne possède rien, uniquement un fusil. Il fuit et Saranswaré-Mori le traque. Il le pourchasse de village en village. Un soir, le futur almami devra suffoquer plusieurs heures dans un grenier plein de gousses de néré tandis que les sofas fouillent méticuleusement toutes les cases.

Sans doute les tentatives malheureuses enrichissent les jeunes hommes, mais Samori est maintenant adulte. Il n'est plus temps d'apprendre, mais de construire. Les faits l'ont démontré : son ambition s'accorde mal avec le respect et l'obéissance. Il n'est pas né pour être serviteur. Ses aventures avec les Sissé et les Bérété lui ayant fermé les portes des royaumes d'Islam, où trouverait-il un prince à sa mesure ? Ses seuls alliés possibles demeurent les païens. Eux, ses frères d'enfance, le comprennent. N'est-il pas fils, par sa mère, d'une grande lignée Kamara ? Mais, Samori en a conscience, ses nouveaux partenaires sont faibles, non certes par le nombre, mais par l'armement et l'organisation : on trouve chez eux plus de coupe-coupe que de fusils, davantage de chefs indisciplinés que de stratèges. Il faut pourtant composer avec eux. Le moment est à la fois bien et mal choisi. Bien si l'on s'appuie sur leur peur, mal si l'on veut jouer de leur force. En effet, les Sissé ont dévasté le pays animiste, forçant les conversions, détruisant les villages ; les Bérété, bien qu'ayant subi des revers, ont encore des sofas redoutés. Décimés, malmenés, les animistes se partagent entre la révolte et l'impuissance.

Mais il n'est pas question d'attendre. Il faut trouver l'endroit écarté où l'aigle saura grandir à l'abri des vautours.

Ce lieu, Samori le découvre. Dyala possède peu d'habitants mais est admirablement situé dans les grandes montagnes du Gben : non seulement la région est habitée par les parents maternels de Samori — le village de Masorona se trouve 15 kilomètres plus au nord —, mais elle est proche des terres de Masara-Séri, un des fidèles beaux-pères du héros. De plus, Dyala est accroché sur une hauteur d'où l'on peut contrôler la vallée.

Samori propose ses services au chef du village. Celui-ci accepte sans peine ce concours déjà prestigieux. Non pas qu'il l'ait attendu pour se défendre : les fusils qu'il a rassemblés lui ont évité les pillards et permis — utilisation plus douteuse — de rançonner de nombreux colporteurs. C'est donc à un homme averti que Samori apporte son alliance.

Il fait, s'il le fallait, ses preuves. Mais ses expériences lui ont prouvé que l'ami est souvent plus dangereux que l'adversaire. Aussi sa première action est-elle de s'assurer la fidélité de tous les siens. Il réunit à Dyala non seulement les nobles, ses proches et ses parents, mais également les gens de caste qu'il est indispensable de se concilier.

Ils viennent de tous les villages. Samori leur déclare :

— Tantôt les Sissé vous malmènent, tantôt ils vous assujettissent par les promesses d'une religion dont ils se servent pour nous exploiter. Et moi qui suis votre parent, moi qui vous traiterais comme des oncles, vous refuseriez de m'aider ?

Les exactions de l'ennemi sont encore proches. Le climat est favorable à Samori. Celui-ci se fait humble. Il refuse la gloire. Il renouvelle les marques de respect qu'il porte à ses vénérables « parents ». Que veut-il, lui, l'ancien colporteur ? Uniquement les servir. Qu'on l'accepte comme chef de guerre, « kélétigui », la charge lui suffit, il juge qu'il sera utile.

Et l'assemblée accepte. En prenant ce bon serviteur, elle vient de se donner un maître, mais cela, elle ne le sait pas.

Il faut dire que la puissance dont on a investi Samori paraîtrait à notre époque totalement dérisoire. Qui a-t-il sous ses ordres ? Sept hommes armés de fusils. Non, il ne s'agit pas d'une erreur : sept hommes… et en plus le pouvoir théorique d'appeler sous les armes les jeunes gens des environs. Oui, c'est avec sept hommes que commence l'épopée et que va grandir la légende. Samori a donc intérêt à ménager ses compagnons.

Sa première décision est de fortifier Dyala. Mais comme il est devenu sage, il ne s'aventure pas à couper un seul arbre, à dresser un seul rondin sans avoir consulté ses alliés. Lui-même parcourt les clans Kamara pour expliquer qu'il ne s'agit pas d'un acte de méfiance. Il insiste en parlant des Sissé :

— Ces gens me menacent et je ne puis mettre mon père à l'abri sans une forte clôture. Je suis votre parent et ne vous tromperai pas, tandis que les étrangers viendront tout piller.

Et une fois encore on le croit. Certains voisins acceptent même d'envoyer leurs fils en renfort.

Quand Samori eut terminé de clore Dyala, il fit venir Laafiya et le reste de sa famille. Alors, comme l'année d'avant, il commença à recruter des jeunes gens. Les candidats se présentèrent nombreux et ils ne s'en repentirent pas : Samori, selon sa promesse, nourrissait bien ses hommes. On dit que tous les troupeaux du vieux Laafiya passèrent dans les cuisines de l'armée.

Rapidement, les vaches et les brebis de Laafiya Touré cessent d'être en nombre suffisant. Encore une fois, il faut que Samori parvienne à faire vivre une troupe vorace sans posséder aucun moyen. Et une fois encore, voilà que tout se gâte. Car où trouver le grain, le bétail, les esclaves sans les conquérir par la force chez ses proches voisins, autant dire ses alliés ? Il tente de jouer des rivalités qui divisent les chefs. Il aide celui-ci à punir celui-là. Mais dans ce pays où chacun est plus ou moins cousin ou vassal de l'autre, le jeu est difficile.

Ainsi Samori s'aliène l'amitié d'un des plus puissants des chefs Kamara, le patriarche Manankolo. Celui-ci a accepté, sans trop y réfléchir, l'aide empressée du kélétigui ; grâce à lui, il s'est vengé d'une ville où l'on a molesté ses hommes. La cité détruite, il n'a pas refusé les deux tiers du butin. Très vite, il s'en repent : les autres Kamara lui reprochent d'avoir favorisé les exactions de Samori, de s'être laissé manoeuvrer par ce jeune fauve aux dents trop longues… Et le vieux chef avoue :

« Cet enfant m'a trompé. Il m'a demandé de construire un sanyé contre les brigands et c'est lui qui se conduit en brigand. »

Or, apprenant cette réaction, Samori n'essaie pas de se concilier Manankolo. Au contraire, il le nargue, lui reprochant d'avoir sans réflexion dilapidé tout son butin. Outragé, le vieillard se retourne contre celui qui ne le respecte plus. Il prend soudain conscience de la place qu'occupe le petit marchand de cola. Il décide de le mater et ses alliés l'approuvent.

Samori vient de commettre une nouvelle imprudence, un dernier péché de jeunesse. Les moins belliqueux désirent annihiler ce chancre qui s'étend, chair insatiable au milieu de leur pays. La mise à mort est décidée, deux importantes colonnes sont facilement formées.

On les fait converger vers Dyala. Le kélétigui est cerné de partout. Il prépare ses défenses, mais quelles défenses ? Il possède à peine cinquante hommes, encore a-t-il battu le ban et l'arrière-ban… Va-t-il connaître encore une fois le carcan et la défaite ? Le temps presse : les troupes de Manankolo montent à l'assaut des pentes ; ses alliés ont gravi la montagne sur l'autre versant ; ils vont prendre le kélétigui à revers. Samori est-il perdu ? Pas encore, il possède deux atouts : le génie militaire et des fusils.

Les assaillants, sans commandement réel, se précipitent dans le désordre. L'assiégé fait ouvrir le feu. Bien protégés par les remparts, ses hommes épaulent de façon efficace. Quand la nuit tombe, il ne reste, en dehors des murs, que des morts et des blessés qui râlent. Les cinquante de Dyala sont indemnes et vainqueurs. Samori, sans vouloir s'étonner de la victoire, leur dit :

— Comment auraient-ils pu nous vaincre ! N'avons-nous pas prêté serment, eux et moi, de nous entraider et de ne jamais nous combattre ? Ils ont voulu détruire Dyala. Comment Dieu ne les aurait-il pas punis ?

Cette opinion n'est pas uniquement celle du kélétigui.

D'autres encore, chez les Kamara, influencés sans doute par la victoire, commencent à murmurer qu'il est mal de se parjurer quand on s'attaque à Samori. L'occasion paraît bonne à ce dernier. Il est las de son exil dans les montagnes, petit chef marginal ne devant sa survie qu'à son éloignement.

En fait, il n'a jamais cessé de préparer son retour. Sa place, Samori en a bien conscience, se trouve à Sanankoro, au carrefour des grandes routes qui relient le sud au nord : dans la plaine où il est possible d'entraîner les chevaux. Dès cette époque, le fils des colporteurs qui allaient à pied se passionne pour la mobilité et la rapidité des cavaliers musulmans du nord.

Il décide de redescendre des montagnes. Mais ce ne sont pas les louanges et l'hommage des griots qui l'attendent. Ses « oncles » — terme dont Samori salue les chefs Kamara — professent la plus grande méfiance pour les talents de leur « neveu ». Ils disent :

— Entre ces deux montagnes, c'est notre terre et on ne peut la donner à personne, pas même à un parent. Si celui-ci est trop fort, il nous trahira et prendra le pays.

Samori, feignant de se désister, leur rétorque :

— Je ne voulais pas rentrer. Les Sissé m'honoraient et m'offraient des captifs, mais ils préparaient la guerre contre vous, mes parents, et j'ai voulu vous prévenir. Je sais combattre comme ils le font, mais mon vrai métier est le colportage. Vos fils vont me mépriser et m'obéiront mal. Choisissez donc l'un d'eux pour commander votre guerre ; moi, je vais retourner au commerce.

La menace semble porter. Les Kamara hésitent, soupesant le danger que présentent les Sissé et leur « neveu ». Enfin, retrouvant la croyance un peu légère que leur propre sang ne saurait les trahir, ils supplient le kélétigui :

— Tu viens nous avertir du danger, tu peux nous sauver et tu te dérobes ? Prends nos fils, apprends-leur à bien faire la guerre, nous les obligerons à t'obéir.

La partie est gagnée. Samori expose ses exigences :

— Si je dirige votre guerre, il faut que je vienne là où l'on petit faire courir les chevaux.

Puis, habilement, il tempère :

— Cependant, cette terre est à vous : le jour où vous me renverrez, je partirai derrière la montagne.

Promesse qui coûte peu. L'important est qu'il s'installe à Sanankoro avec sa famille et s'entoure de ses frères qui le secondent fidèlement. Là, il commence à recruter ce qui devient au sens moderne une armée véritable. Evidemment, il n'est pas trop regardant en ce qui concerne les recrues : on trouve parmi ses compagnons beaucoup plus d'hommes de caste que de descendants de familles « honorables ». Mais ces guerriers, dont la plupart n'ont rien à perdre, lui paraissent fidèles. Samori leur apprend l'usage des armes à feu. Suivant, avec ceux qui le souhaitent, les préceptes du Coran, il ne manifeste aucun fanatisme et enrôle, ce qui rassure son entourage, un nombre suffisant d'animistes Kamara. Chacun pratique comme il le désire, du moment qu'il sait obéir et se montre courageux.

Nous sommes alors en 1862 ; Samori va employer les deux ans qui vont suivre à assurer son hégémonie sur tout le bas Konyan. La tâche lui est, une fois encore, facilitée par les dissensions opposant les villages. Alternant avec habileté les épreuves de force et la conciliation, il étend peu à peu son pouvoir. Lorsqu'il mate des révoltes, il ne réduit pas en esclavage les vaincus : magnanime, il les renvoie chez eux, les assurant de son désir de paix. Devenu sage, il parvient même à se réconcilier avec le vieux Manankolo. Afin de ménager la susceptibilité du vieillard, il accepte de se prosterner devant lui ;

« Car, lui dit-il, n'es-tu pas la tête des Kamara ? Je n'en suis que le bras, ma force ne vaudrait rien sans ta sagesse. »

Paroles lénifiantes et somme toute sans conséquences, lui assurant la neutralité plus ou moins bienveillante du vieux chef.

En 1864, Samori peut estimer qu'il a les coudées franches : plus aucune tentative de révolte parmi ses partenaires du bas Konyan. Sans conteste, tout le pays à l'ouest du fleuve Dyon lui-appartient. Il va falloir passer aux affaires sérieuses.

Avec le recul de l'histoire, on peut estimer que, depuis son retour à Sanankoro, tous ses adversaires avaient bien peu de chances de résister à Samori.

Il n'en est pas de même des princes musulmans : les Sissé et les Bérété font figure de géants au milieu du brouillard des autres chefferies.

On peut s'étonner que les uns comme les autres aient constaté, sans s'y opposer, le succès de leur ancien sofa. En fait, Samori ne chasse pas sur leurs terres. Lui, qui sait ménager les gens de peu de poids, est avec les puissants encore plus circonspect. Bien sûr, les Sissé ont dû apprendre que c'est en évoquant leur oppressions qu'il a rallié les premières tribus. Bien sûr, le rassemblement sous un seul maître de populations hostiles ne doit pas être pour leur plaire. Seulement, Séré-Brèma doit faire face à d'autres problèmes. Depuis des années il mène une guerre difficile contre le Sabadougou dans le nord. Tant que Samori évite toute imprudence, les Sissé le laissent exercer ses talents.

De leur côté, les Bérété ont autre chose à faire. Affaiblis par la défection de leurs alliés Konaté, ils poursuivent au Goundo une guerre incertaine.

La situation est donc, pendant deux ans, relativement facile. Mais Samori n'a pas besoin de conseils pour savoir qu'un jour viendra où Sissé et Bérété, ayant réglé leurs différends, s'inquiéteront du danger qu'il représente. Aussi prend-il les devants. Les Sissé lui paraissant plus redoutables, il se tourne vers eux et tente de se les concilier.

En fait, il n'a jamais rompu officiellement avec les ravisseurs de sa mère. Dès 1863 il s'emploie à renouveler les liens devenus plus que lâches. Avec ce génie de la volte-face qui est le sien, il s'improvise leur fidèle champion. Il s'indigne de ce qu'une tribu leur résiste et la châtie. Mais il se garde bien de conserver tout le butin : il en envoie la moitié, respectueux vassal, à Séré-Brèma qui, dit-on, accepta sans enthousiasme le présent. A partir de cette époque, Samori rend scrupuleusement hommage aux Sissé : aucune prise n'entre à Sanankoro sans que la moitié soit envoyée à Madina, leur capitale. Et une fois encore son habileté trouve sa récompense. Quand Séré-Brèma termine ses guerres dans le nord, il estime Samori suffisamment fidèle, il profite de son alliance pour abattre les Bérété.

Il est vrai que Samori l'a poussé dans cette voie. Il a attisé la méfiance envers Saranswaré-Mori. Plus d'une fois, il lui a fait comprendre que si ce dernier fortifiait sa capitale, ce ne pouvait être dans un désir de paix.

En 1864, les Sissé décident de passer à l'attaque. Comme ils veulent être sûrs d'emporter la victoire — les Bérété, bien qu'affaiblis, connaissent la stratégie des musulmans —, ils s'allient avec leur ancien adversaire du Sabadougou et, bien sûr, avec Samori.

Celui-ci, dans la coalition, occupe une place assez inconfortable. Non seulement il est numériquement le plus faible, mais il sait que Séré-Brèma n'est pas dupe de son inconstante amitié. Aussi se méfie-t-il davantage de son suzerain que de leurs ennemis. Le fait que les Sissé et leur armée se trouvent à quelque cinquante kilomètres de Sanankoro ajoute à ses réticences. Sous des prétextes divers, il demeure à l'écart. Lorsqu'il visite exceptionnellement Séré-Brèma, il prend ses précautions et s'entoure d'une escorte. Cette attitude n'échappe pas aux conseillers du maître des Sissé :

— Tu te fatigues à abattre un ennemi, lui disent-ils, et tu oublies qu'un autre grandit auprès de toi.

Séré-Brèma n'a pas besoin de cette mise en garde. Cependant, il explique:

— Si un homme attrape les pattes de deux taurillons à la fois, même s'il est très fort, ils s'échapperont.

Lorsqu'on lui rapporte ce dialogue, le second des « taurillons » rebelles ne fait qu'en rire. Il déclare à ses proches :

— Qu'il vienne donc m'attraper la patte jusque chez moi !

Mais il a bien senti ce que la comparaison contenait de menaces.

Aussi participe-t-il plus que mollement au siège de Sirambadougou, la capitale superbement fortifiée de Saranswaré-Mori. Ce siège durera plusieurs mois : la ville est imprenable autrement que par la famine. Il faut donc attendre la fin de l'hivernage pour que Saranswaré se rende. Vêtu avec des habits de femme, il se jette aux pieds de Séré-Brèma. Celui-ci, en tant que frère de même religion, lui fera grâce.

Les biens et les terres de Saranswaré-Mori furent partagés entre les Sissé et leurs alliés du Sabadougou. Samori, pour sa part, reçut ce qui peut paraître une aumône: sept chevaux que lui-même ou ses hommes avaient conquis.

Car maintenant, aussi bien lui que Séré-Brèma le savent : les Bérété hors de combat, leur affrontement est une question de jours.

Effectivement, les Sissé ne mettront pas longtemps à déclencher l'attaque. Dès la fin de 1865, leurs troupes traversent le Dyon. Et là, elles commettent une erreur au lieu de rechercher le cúur du bas Konyan, elles se tournent contre les alliés de Samori. Que celui-ci ait de nombreux parents, dont sa femme et son fils, dans Lenko que Séré-Brèma assiège est insuffisant pour expliquer l'erreur.

Tout d'abord la tactique semble pourtant réussir. Non seulement Séré-Brèma prend Lenko — dont Samori est parvenu à faire échapper les siens — mais encore ses armées sèment la terreur dans tout le bas Konyan. Ceux qui ont de trop près approché Samori fuient les représailles du terrible faama. Les autres, moins nombreux, font immédiatement allégeance. Sans qu'il y ait eu de réels combats, Samori se trouve isolé. Isolé mais non entamé. Refusant tout affrontement, il fait dire à Séré-Brèma :

— Père, je te laisse ton champ et je vais acheter des colas.

Sans résistance, il abandonne Sanankoro et se réfugie avec ses troupes bien plus au sud, dans la forêt.

Cette fuite, pour peu glorieuse qu'elle paraisse, est en fait extrêmement sage. En effet, Samori le sait bien, ses forces sont trop faibles. Un vivant humilié vaut mieux qu'un héros mort.

Samori prend donc ses quartiers d'hiver chez ces « sauvages du sud » qu'il mépriserait s'ils n'étaient producteurs de cola. Le fugitif connaît bien la région dont il parle la langue : non seulement il l'a parcourue au temps du colportage, mais encore il s'y trouve une tribu, les Toma, qui lui sera fidèle jusqu'aux derniers jours de l'empire.

Néanmoins, l'hivernage est pénible : certaines populations le harcèlent, l'armée se démoralise. Il a fallu abandonner tous les chevaux. Oui, le vent est à la défaite.

Pendant ce temps. Séré-Brèma parcourt le bas Konyan presque entièrement désert. Il peut se réjouir : sans effusion de sang, rien que par le déploiement de sa force, il vient de vaincre le dernier de ses concurrents. Déduction un peu trop rapide : au lieu de se débarrasser de Samori, il laisse quelques garnisons pour surveiller le territoire et ramène le gros de ses troupes à Madina.

Et la saison sèche revient. Samori se morfond dans l'inaction et la moiteur des forêts qui l'étouffent. Oui, mais comment en échapper ? Revenir en vaincu à Sanankoro ? Pourquoi ne pas faire allégeance aux Sissé ! Non, il faut rétablir sa puissance et accomplir un coup d'éclat… Il faut que tout le bas Konyan oublie sa retraite et sa honte.

Il faudrait pour cela qu'il retrouve sa chance, ce qui d'abord n'est pas le cas ; ayant essuyé plusieurs revers en essayant de rassembler ceux qui ont fui, il campe encore en 1867 dans des cavernes, bien loin de Sanankoro. Où donc est le kélétigui , le victorieux, le maître de la plaine ? Ses troupes paraissent sans espoir ; les blessés nombreux achèvent de mourir… Le vieux Laafiya, qui suit partout son fils, ne sait plus quels dieux invoquer.

C'est ce qu'apprennent les troupes de Séré-Brèma laissées en sentinelle. Il semble à leur chef que l'occasion est bonne : ce que la grande armée sissé n'a pas osé tenter, lui va le réussir : capturer Samori, ou tout au moins décimer son armée. L'attaque est soigneusement conçue : le fugitif cerné de toutes parts va être, à l'aube, forcé dans sa tanière.

On raconte qu'une femme de Samori, allant chercher de l'eau, aperçut les assaillants. Saisissant un fusil, elle le porta à son mari. Celui-ci prenait une douche, s'empara de l'arme et, d'un seul coup de feu, atteignit deux sofas . Les autres, pris de terreur, se seraient retirés en désordre.

Même si la défense fut moins pittoresque, les Sissé, poursuivis par les samoriens, s'enfuirent jusqu'à Lenko et repassèrent le fleuve. Essoufflés, ayant perdu une partie de leur armement, ils annoncèrent à Madina que Samori était revenu.

Le kélétigui avait fait de nombreux prisonniers. Il avait également saisi des chevaux et des armes. Ayant organisé un embryon de cavalerie, il envoya des messages à Sanankoro où il fit proclamer son retour.

Nul ne s'y opposa et on l'accueillit comme un maître. Toute conciliation avec les Sissé étant devenue impossible, il eut la joie de n'avoir plus à feindre. Quittant le titre subalterne de kélétigui, il prit celui de faama, réservé aux chefs des grandes hégémonies guerrières.

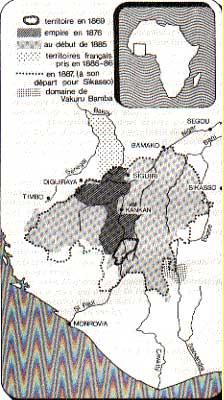

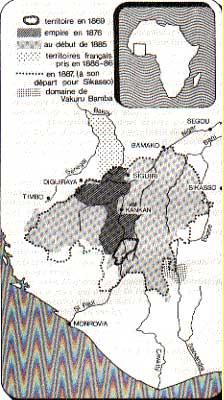

Les trois années qui vont suivre seront relativement paisibles. Les Sissé engagés dans une guerre contre le Wasulu laissent à Samori le temps de rendre vie au bas Konyan — nous l'avons dit, plus qu'à moitié désert — et surtout de reconstituer son armée. Les rares expéditions illustrant cette période reflètent moins un désir de conquête que la nécessité d'assurer la sécurité de l'Etat. Ainsi la campagne au cours de laquelle il conquiert le Goundo, provient du désir d'éloigner un voisinage hostile. On peut estimer le territoire contrôlé à l'époque par le nouveau faama à une superficie de 60.000 kilomètres carrés et ses sujets à environ 30.000 personnes.

Mais l'organisation et le maintien d'une armée inactive demandent de gros efforts. Ces sacrifices, jugés inévitables en période de guerre, font murmurer en temps de paix. Pour Samori, comme pour la majorité des chefs, une armée doit rapporter plus qu'elle ne coûte. Encore faut-il qu'elle ne soit pas battue. Samori, conscient du danger, ne brusque pas les choses. C'est seulement en 1870 qu'il se risque. Malgré les difficultés que présente l'achat des fusils dans un lieu si éloigné des côtes, il en possède un nombre suffisant ; ses cavaliers, soigneusement entraînés, peuvent se mesurer aux musulmans du nord.

L'important est de déterminer où ces militaires vont pouvoir exercer leurs talents. Pas question de s'attaquer directement aux régions dépendant des Sissé. Bien que Séré-Brèma, vieilli et occupé ailleurs, ne fasse plus montre d'agressivité, sa neutralité demeure indispensable. Chez les Kamara, le vieux Manankolo étant mort, un nouveau chef s'est révélé, jeune fauve aux dents pointues. Samori ne souhaite pas tester son armée sur ce Saghadyigi dont l'ambition l'agace. N'est-il pas plus ou moins son parent ? En fin de compte, le nord paraît la seule région où il puisse maîtriser les tornades. De plus, le nord évoque chez ce descendant de Dioula la voie des grands commerces. C'est donc vers le nord que le faama de Sanankoro tourne son dangereux regard.

Son but est d'atteindre le Sabadougou contre lequel, on s'en souvient peut-être, les Sissé ont longtemps guerroyé. Une fois encore Samori joue de la séduction et de la force. Il n'attaque pas de front son ennemi. Ce n'est qu'en 1872 que le faama du Sabadougou décidera de réagir. Sa réplique sera foudroyante. Elle le peut : selon la tradition, il possédait 1000 cavaliers, soit dix fois plus que Samori. Il infligera donc à ce dernier une pénible défaite. Le faama se replie dans le désordre jusqu'à Sanankoro. De nombreux sofas sont morts, de plus nombreux encore sont demeurés captifs. Comment combler le vide qu'ils ont laissé ? Samori, sans aucune vergogne, s'adresse aux Kamara. Il joue l'humilité diplomatique :

— Je vous ai quittés en homme, dit-il, et je reviens comme une femme. Je ne suis qu'un pauvre Dioula, mais je demeure votre neveu. Ce n'est pas moi que la défaite frappe, mais vous, car le travail que j'ai fait était pour vous, l'injure vous est donc adressée. Aidez-moi, sinon c'est vous qui êtes perdus.

Ce discours, bien que maintes fois entendu, doit paraître convaincant. Quelques semaines plus tard, Samori, ayant reconstitué ses troupes, attaque. Il surprend son vainqueur un soir de grand tam-tam. Le faama du Sabadougou put s'enfuir mais seul et sans cheval, laissant aux mains de Samori la majorité de ses hommes et la plus aimée de ses femmes. Cette victoire, pour éclatante qu'elle soit, devait être consolidée. Dès la fin de la saison des pluies, les hommes du bas Konyan envahirent le Sabadougou.

Il faut noter ici un fait qui va avoir son importance. Au lieu de passer l'hivernage dans sa capitale, Sanankoro, Samori décida de demeurer en pays conquis, dans un petit village nommé Bissandougou. Cette localité sans prestige, située sur la piste de Kankan offrait un avantage : en y installant sa résidence, Samori se libérait de façon définitive de la tutelle de ses « oncles » Kamara. Alors que ses droits sur Sanankoro étaient sans arrêt remis en cause, Bissandougou lui appartenait par la loi du plus fort. Il allait y demeurer près de vingt ans.

L'annexion complète du Sabadougou va réclamer encore trois saisons sèches. Pour y parvenir, Samori se ménage une alliance que l'on peut juger étrange si l'on se réfère au passé, et dangereuse si l'on compare les forces en présence : Séré-Brèma, le vieux maître des Sissé, oublie leurs différends ; il renifle avec appétit l'odeur de la curée ; il veut sa part des dépouilles du faama du Sabadougou. Ce dernier sera pris et exécuté en 1874. Environ un an plus tard, toute résistance aura cessé : Samori se trouve alors maître d'un Etat de plus de 20.000 kilomètres carrés et gouverne un peuple de 75.000 personnes.

Cependant, si la puissance de Samori est dorénavant respectable, il n'est encore qu'un faama peut-être aussi puissant mais guère plus que ses voisins. Un appel providentiel lui donne, sans qu'il l'ait pour une fois cherché, l'occasion d'augmenter son pouvoir.

Depuis de nombreuses années, les Kaba régnaient sur Kankan, ville alors prestigieuse, à la fois haut lieu du commerce dioula et centre de culture islamique. Etant vouée au négoce, il était normal qu'elle se soit donné pour chef des marchands. Plusieurs Kaba avaient régné sur elle, se contentant de protéger la libre circulation sur les routes du commerce et vivant, somme toute, en assez bon voisinage avec les animistes de la région. Convertis au tidjanisme prêché par El Hadj Omar, leurs descendants devinrent plus agressifs.

En quelques années, un climat de guerre s'instaura entre païens et musulmans, rendant en 1875 la situation de l'Islam assez inconfortable. Tout ce que le pays comptait d'animistes s'étant coalisé contre eux, les maîtres de Kankan, au bord de la défaite, recherchaient une alliance. Ils se tournèrent vers Samori : non seulement la gloire acquise par celui-ci était encore fraîche, mais il se proclamait, malgré ses origines, un très officiel croyant. Le mansa de Kankan, Karamogho-Mori, lui fit porter une importante somme en poudre d'or.

Samori n'hésite pas. Il répond immédiatement à l'appel et se rend personnellement chez les Kaba. Karamogho-Mori et le faama se jurent fidélité mutuelle sur la tombe d'Alfa Kaabiné, le grand ancêtre. Les conditions de leur accord sont les suivantes ; après chaque victoire, le butin reviendra à Karamogho-Mori. Et les terres ? Elles seront la propriété exclusive de Samori. Perspective intéressante. Ces conditions, honnêtement respectées, permettent de fêter en commun la joie des premières victoires.

Cependant, une note un peu grinçante apparaît dans cette harmonie. On l'a déjà signalé : Samori traitait généralement les vaincus avec clémence. Attitude d'une excellente politique : sachant qu'ils auraient la vie sauve, que dans beaucoup de cas ils retrouveraient leur commandement, les chefs ennemis pactisaient volontiers. Or, aveuglés par le bonheur de la vengeance, les Kaba décident d'exécuter les prisonniers et le font, bien que Samori ait demandé leur grâce. Ce carnage fut une maladresse grossière. En effet, les gens de l'autre bord firent rapidement la différence entre la magnanimité de Samori, le « bon vainqueur », et la brutalité des hommes de Kankan. Ils se rendirent ou s'allièrent au premier, leur haine monta contre les autres.

Pourtant, cette divergence ne paraît qu'un nuage dans l'alliance des frères musulmans. Il faut exploiter le fruit de la victoire. La coalition animiste est ébranlée mais non vaincue. Usant toujours de sa tactique personnelle où la diplomatie précède la menace et succède aux fusils, Samori s'assure de positions de plus en plus vastes dans le Haut-Niger, au point d'inquiéter non seulement Karamogho-Mori mais également les fils et successeurs d'El Hadj Omar.

En effet, ses conquêtes l'ont mené aux frontières de l'empire toucouleur, ce que les descendants du prophète apprécient peu. Il y a même déploiement d'armes. Agibou, le fils d'El Hadj Omar, qui réside à Dinguiraye, ordonne à Samori de se retirer. Il ne s'agit que de paroles : bien qu'ayant réuni son armée, il hésite à commander l'attaque. Les maîtres de Kankan, soucieux de fraternité religieuse, offrent leurs bons offices. Des négociations ont lieu entre Karamogho-Mori et Agibou. Samori, qui campe non loin de là, en est exclu.

On raconte qu'au bout d'une semaine d'attente — les pourparlers avançant lentement —, le faama s'impatienta. Déguisé en marchand, il s'introduisit dans le camp toucouleur et surgit, interrompant la conférence, dans la case d'Agibou. Impressionné par cet acte téméraire, celui-ci fit retirer ses troupes et reconnut les conquêtes du faama.

C'est vers cette époque (1878), que l'on fait pour la première fois mention de Samori dans un document français. Un informateur écrit :

« Des bruits courent qu'El Hadj Omar aurait un imitateur, un marabout malinké nommé Sanodu, venu du Fouta-Djalon avec une armée assez forte. Il aurait conquis le pays des Malinké à trois jours de Dinguiraye, dans le Fouta-Djalon, où se trouve un des frères d'Amadou nommé Agibou. Ce dernier est, paraît-il, fort inquiet de ce marabout qui a une réputation de courage porté à l'excès. »

Cependant Samori poursuit son avance avec ou malgré ses alliés. En proportion inverse de l'ampleur de ses conquêtes, l'amitié qui l'unit aux Kaba s'amenuise. Quand, au retour d'une de ses campagnes, il propose d'attaquer en commun les Sissé, Karamogho-Mori se dérobe. Samori n'a pas quitté la ville, qu'il s'emploie à la fortifier. La grande alliance musulmane paraît dès ce jour moribonde.

En fait, si Samori envisage de combattre les Sissé, c'est bien à son corps défendant. Il continuerait volontiers à mener ses conquêtes hors de leur zone d'influence si la situation n'avait pas évolué dangereusement à Madina. En effet, comme nous l'avons dit, Séré-Brèma est vieux. Il a fait preuve ces dernières années d'une prudence que certains qualifient de sénile. Tel est tout au moins l'avis de ses neveux et surtout de Morlay, le plus fougueux et le plus brave.

Celui-ci accepte mal que son oncle reçoive avec bonheur les miettes abandonnées par Samori, qu'il permette à un ancien sofa de fonder un royaume qui devient redoutable. Il intrigue. Il fait pression sur l'entourage du vieillard et, aidé de ses frères, finit par obtenir vers 1878 que Séré-Brèma lui cède le commandement des armées. Immédiatement, il se met en campagne sans attaquer directement Bissandougou. S'il traverse le territoire du faama, il se garde bien de marquer son passage par des exactions trop violentes. Par contre, il combat de façon efficace le Sankaran, qui a juré obéissance à Samori.

Pendant un premier temps, ce dernier contemple sans réagir l'avance de Morlay. Il l'observe. Il le laisse s'engager, loin de Madina, vers la mer et la Sierra Leone. Soudain vient la réplique.

Elle est d'abord diplomatique. Samori, tâtant le terrain, « s'étonne ». Il élève auprès de Séré-Brèma une protestation mesurée. Le messager qu'il envoie à Madina offre même au vieux faama un très bel étalon. Il dit, répétant les paroles de son maître :

— J'ai travaillé pour toi en te donnant des terres et voilà que tes fils m'ont attaqué et qu'ils ont chassé mes sofas . Si tu as de la considération pour moi, il faut les rappeler, sinon c'est toi qui auras provoqué la guerre.

Hélas, Séré-Brèma croit au génie de son neveu. Il rétorque :

— Tu es trop malin. Tu m'as trompé en me donnant un pays pauvre et ravagé alors que tu prenais les pays riches.

Après cette fin de non-recevoir, il suffira de quelques semaines à Samori pour venir à bout de Morlay. Le jeune fauve est trop fou pour le grand adulte. Attaquant les troupes les plus vulnérables, suscitant la révolte chez les peuples occupés, Samori capture Morlay, son armée, ainsi que tous ses frères au début de l'année 1880.

Voilà donc une grande partie de la force sissé aux mains de Samori. En effet, les ralliements ne se limitent pas à l'armée qu'il a vaincue. Beaucoup parmi les vassaux de Séré-Brèma sont las de sa politique vieillissante. Las de vivre dans le souvenir d'un passé qui n'est plus. Le nouveau chef musulman rassemble leurs espoirs. Nombreux sont ceux qui demandent à partager la gloire du faama de Bissandougou.

Cependant, la chute de Madina peut attendre. Pour Samori, la tâche la plus urgente est d'achever son ancien allié. Il peut, vis-à-vis de l'opinion, faire preuve de bonne conscience : le mansa de Kankan n'a-t-il pas lui-même rompu le pacte d'amitié ? N'a-t-il pas refusé son aide à Samori ? Contre qui les Kaba fortifient-ils leur ville ? Ils ont construit de solides remparts ? Et bien, qu'ils les utilisent ! En juillet 1880, les troupes samoriennes mettent le siège devant Kankan. Karamogho-Mori résiste jusqu'à la fin de l'hivernage 1881 mais il est forcé de se rendre. Samori ne fera aucun mal à la capitale dioula de l'islam : il se contente d'y entrer en vainqueur et d'y lever un impôt convenable en poudre d'or.

Maintenant qu'il n'a plus d'ennemi pour le prendre à revers, il va pouvoir régler son compte à Madina. Séré-Brèma semble curieusement avoir oublié sa vieillesse. Est-ce le courage du désespoir ! Il a rassemblé tous ceux qui, dans son empire démantelé, peuvent encore porter le fusil ou le sabre. On trouve, dans ce ramassis, sa garde personnelle, des hommes sans aveu qu'il paye cher, des guerriers trop jeunes ou déjà déclinants.

Une première expédition lui donne une victoire facile dont il abuse : le gros des troupes de Samori est retenu au loin. On dit que dans la cité de Worokoro qu'il avait prise, il égorgea tous les sofas . Le faama de Bissandougou, prévenu, avait surgi brusquement au milieu des festivités sanglantes d'une victoire sans lendemain. Surpris, Séré-Brèma s'enferme derrière les remparts. Les assiégés, conscients de la faute qu'ils ont commise, pensent qu'ils n'échapperont pas. Samori les encercle sans même donner l'assaut. Une fois encore, il s'efforce d'épargner le sang. Il renvoie les sofas qu'il fait prisonniers sains et saufs. Il leur ordonne de dire aux autres : « Si vous vous rendez, ne craignez rien de Samori. »

Et, une fois encore, cette propagande pacifique porte ses fruits. Beaucoup franchissent secrètement les lignes et se rendent. Les autres tentent une sortie désespérée. Ils s'efforcent au petit jour de forcer le blocus. A ceux-là, Samori ne fait aucun quartier. Séré-Brèma n'est pas au milieu d'eux.

Le vieillard a vu fuir, poussés par le désir de vivre, ses serviteurs et ses alliés. Lui est demeuré dans la ville. On raconte ceci ; Samori se présenta lui-même devant le vieux faama. Le vieil homme, égrenant son chapelet, l'attendait sans défense. Samori s'agenouilla devant lui. Considérant avec amertume le petit colporteur devenu ce qu'il n'était plus, Séré-Brèma lui dit :

« Les sofas en m'abandonnant m'ont coupé le bras jusqu'au poignet. Si tu n'y prends garde, quand ton tour viendra, ils te le couperont jusqu'à l'épaule… »

Paroles prophétiques ? Quoi qu'il en soit, Samori ne fit pas exécuter son ancien maître. Il l'installa dans le village de Karaso et lui offrit des conditions de vie très convenables. Le vieillard devait survivre plus de dix ans ; s'il connut une mort tragique, la faute n'en revient pas à Samori. En effet, celui-ci crut que le faama déchu avait trahi. Furieux, il fit porter à Séré-Brèma un appel aux Français qu'il pensait écrit par lui, en disant :

— Qu'il le lise et qu'il dise lui-même ce que mérite un musulman qui fait appel aux Infidèles.

Séré-Brèma lut la lettre mais ne protesta pas. Il sortit du village après avoir fait ses prières et s'assit sur une peau de boeuf. On l'abattit à coups de fusil. Après cette exécution, on apprit que le traître était un neveu du vieillard et que Séré-Brèma, qui connaissait son nom, était mort à sa place. Les hommes de son village d'exil lui firent des funérailles rituelles et l'honorèrent ainsi qu'un bon croyant.

Une fois vaincu Séré-Brèma, Samori ne molesta pas les vassaux des Sissé. Pourtant, il s'employa à faire oublier jusqu'au nom de cette famille dont il devenait par la puissance le successeur. Madina fut rasée ; les captifs qui alentour cultivaient les terres se virent donner des champs près de Bissandougou.

Des grandes puissances que le faama avait rencontrées jusqu'alors, il ne restait que la plus faible : Saghadyigi, le jeune chef animiste qui tentait de reconstituer autour de sa personne l'unité Kamara. Samori ne daigna pas l'affronter. Il lui envoya des présents : un savon qui enlève l'odeur de la poudre, afin de lui signifier que la guerre devait être abandonnée par lui, une daba pour qu'il se consacre à la culture, enfin un grand boubou pour lui enjoindre de se convertir. Saghadyigi ne voulut pas comprendre. Mais il était trop faible pour que Samori s'en inquiète.

Maintenant, le maître de Bissandougou possédait — nous sommes en 1882 — un territoire de 80.000 kilomètres carrés comprenant 300 000 habitants. Mais il regardait toujours vers le nord et le Niger où l'arrêtaient les fils d'El Hadj Omar.

A la même époque se levait une menace nouvelle, encore diffuse et paraissant lointaine : celle de l'envahisseur blanc.

Jusque-là Samori a eu peu de contacts avec les « oreilles rouges ». Les Blancs lui sont nécessaires puisque eux seuls peuvent lui vendre des fusils. Il juge ces étrangers des commerçants indispensables plus ou moins honnêtes. D'ailleurs, Français et Anglais ne s'éloignent guère des côtes où ils ont installé leurs comptoirs. Ce n'est pourtant pas l'envie qui leur manque. Chez les Français, Faidherbe avait conçu, dès 1864, le grand projet de joindre le Niger. Il n'avait pas été suivi. Pendant de nombreuses années, les prémices de la lourde opération coloniale se placent sous le signe de la contradiction : contradiction entre Paris, empêtré de problèmes internes, et les militaires qui au Sénégal échafaudent des projets d'épopée. Contradictions entre ces belliqueux de profession et les bourgeois de Saint-Louis-du-Sénégal, marchands blancs ou métis, uniquement désireux de s'ouvrir les nouveaux marchés de l'intérieur.

Une raison apparemment pacifique déclenche l'offensive. Il s'agit de désenclaver les grosses bourgades du Soudan toujours, c'est évident, pour les ouvrir aux bienfaits du négoce et, pour cela, de construire un chemin de fer qui irait jusqu'à Bamako. On rêve aussi d'une voie ferrée qui relierait à travers le Sahara ces centres commerciaux que l'on sait prospères avec l'Algérie.

Oui, mais comment mener le premier de ces projets à travers des terres qui, somme toute, appartiennent aux Africains ? Il y a risque de conflit. Il y a même certitude quand le maître des savanes est Amadou, fils et successeur du grand El Hadj Omar.

Imitant la politique que Samori utilise plus au sud, les Français vont user de duplicité, des dissensions de l'ennemi et de la force. Essayant de jouer contre Amadou les populations mandingues qu'il a conquises ; promettant au chef toucouleur des fusils et même des canons lorsque celui-ci se montre irréductible, conquérant de façon foudroyante, grâce à un armement moderne, des bourgades jugées inexpugnables, les militaires français avancent inexorablement. En 1880, ils occupent Kita et ne parlent plus qu'accessoirement du but premier de leur voyage : la construction du chemin de fer doit pouvoir attendre quelque temps. L'esprit d'aventure et de domination les a saisis. Ils n'ont plus besoin d'excuse commerciale : ils marchent pour la gloire de la France. Ils asservissent avec bonne conscience : ceux qui refusent de se soumettre deviennent des traîtres dans leur esprit.

Mais, comme nous l'avons dit, le principal obstacle à l'avance française demeure le bloc toucouleur. Si les Blancs s'intéressent aux activités de Samori, qui alors assiège Kankan, c'est de façon épisodique : le faama de Bissandougou n'est pas un obstacle à leur marche sur Bamako, la gare terminale du chemin de fer hypothétique. Qu'il fasse donc ce qu'il désire avec les autres « Nègres » ! Non, en vérité, en ce début des années 1880, personne dans aucun des deux camps n'envisage la lutte impitoyable qui va suivre.

Le premier affrontement provient beaucoup plus du hasard que d'un plan délibéré. L'armée française, qui progresse par saccades, se voit opposer un frein qu'elle admet mal par son propre commandement. En effet, la fièvre jaune décime le Sénégal. Ordre est donné depuis Paris de maintenir si on le peut les positions de l'intérieur. Cela et rien de plus : lorsque l'épidémie sera enrayée, lorsqu'on aura pu, sans danger, envoyer de nouveaux cadres et former de nouveaux tirailleurs, il sera temps de penser au Niger.

Cette décision, qui paraît sage — les pertes sont lourdes à Saint-Louis et dans les camps —, désole le commandant en chef Borgnis-Desbordes. Cet officier ne peut admettre qu'on l'emploie comme gestionnaire des terres soumises. Aussi, étant allé ravitailler Kita, va-t-il saisir le premier prétexte lui permettant de poursuivre la conquête sans désobéir trop ouvertement.

Or, le chef de Kényéran, ayant hébergé les Kaba lors de leur fuite, s'inquiète de l'avance de Samori. Il demande aux Français de l'aider. Immédiatement, Borgnis-Desbordes s'institue le champion d'un peuple dont il ne connaît rien : l'Est lui étant formellement interdit, il va s'imposer vers le sud. Planter le drapeau français chez des sauvages dont Paris ignore le nom !

Cependant, afin de prouver sa bonne foi, il envoie une ambassade à Samori. Il lui enjoint de ne pas attaquer Kényéran, la cité amie de la France.

Il est probable que le faama fut étonné du ton de remontrance que se permettaient ces Blancs. Il montra son mécontentement mais renvoya le messager, un lieutenant sénégalais, sans lui faire aucun mal. Le rapport de Borgnis-Desbordes sur cette ambassade est assez tendancieux et prête à Samori des réactions peu africaines, Il prétend ainsi que son envoyé, condamné à dix ans de prison ( ?), se serait échappé par miracle ; qu'en conséquence la France avait été bafouée par ce barbare « qui remplit de ses cruautés la rive droite du Niger » (sic) et conclut qu'en Afrique « une offense ne doit jamais être impunie, le pardon et l'oubli y étant considérés comme faiblesse ».

En foi de quoi il organise une expédition à la fois défensive — les droits du chef de Kényéran — et punitive — contre le faama.. Expédition assez modeste puisqu'elle comprend 221 combattants.

Ceux-ci, après un certain nombre de tribulations, arriveront trop tard. La seule réaction de Samori devant l'intervention de Borgnis-Desbordes a été de précipiter son action. Il a encerclé Kényéran bien plus tôt que prévu. Au lieu de mener patiemment le siège, d'attendre que la ville se rende avec le minimum d'effusion de sang, il a donné l'assaut. Quand les troupes françaises surgissent, l'opération est terminée : Samori a conquis la ville. Le 26 février 1882 au matin, le nouveau maître de la place apprend que cet ennemi dont il ne connaît qu'un ambassadeur noir a franchi le gué le plus proche. Comme le détachement paraît faible, il lance sa cavalerie… C'est compter sans l'artillerie française. L'accrochage se révèle meurtrier pour les sofas . Sans hésiter le réalisme faisant partie de son génie, Samori se rend à l'évidence : les Français possèdent une façon de combattre qu'il ignore. Plutôt que de se mesurer avec eux aveuglément, il doit comprendre d'où leur vient cette supériorité qui ne doit rien au nombre.

Le faama estime sage de se donner un temps d'observation, Il évacue Kényéran sans résistance — ce dont se glorifie Borgnis-Desbordes. Cependant, malgré son succès, ce dernier admet son imprudence. Renonçant à exploiter sa victoire, il se replie vers Kita à étapes forcées. Tous ses hommes n'y parviendront pas. En effet, Samori, tâtant toujours son adversaire, le talonne, lui tend des embuscades et exerce contre lui des attaques ponctuelles.

Quand Borgnis-Desbordes parvient au camp avec ceux qui survivent, il peut se vanter d'une campagne brillante… inutile pour les Français, mais riche en expériences, pour Samori.

En effet, le faama vient, à peu de frais, d'éprouver la technique européenne, si différente de celle des musulmans. D'autre part, il sait qu'il va falloir compter avec ces hommes à la peau blanche.

Mais comment les tenir à l'écart ? Il tente de précéder l'ennemi, d'agrandir et d'affermir des conquêtes que nul ne doit mettre en question. Alors qu'auparavant il faisait précéder chaque action militaire de négociations et d'intrigues, en ces années 1882-1883, il met les bouchées doubles. Par l'entremise de son frère Kémé-Brèma, il conquiert successivement le Manding et le Wasulu.

Si l'on regarde une carte, on s'aperçoit que son but est de s'assurer la maîtrise des grandes voies commerciales nord-sud. Or celles-ci, qui s'épanouissent à partir du Niger en mille routes, irriguent les villages de part et d'autre du fleuve, se rassemblent de Bamako à Koulikoro autour des gués. S'assurer de ces passages revient à contrôler le commerce de la région. Tel est l'objectif que semble poursuivre Samori. Or il est bien prêt de l'atteindre.

En effet, après leur expédition hasardeuse de Kényéran, les Français se sont repliés sur Kita qu'ils fortifient. Bien plus grave paraît la menace toucouleur. Amadou et ses hommes forment avec leurs terres une sorte de verrou. Bloquant les routes du nord, ils sont mal vus des commerçants de Bamako. Après avoir envisagé l'alliance française, ceux-ci ont décidé de s'appuyer sur Samori, ce coreligionnaire, ce confrère en négoce, ce maître des grands marchés du sud-ouest et surtout de Kankan. Malgré quelques dissensions internes, le ralliement de Bamako parait acquis.

Aussi Kémé-Brèma, commandant en chef de Samori, son frère, ne se presse-t-il pas. Il avance lentement, fignolant au mieux les traités qui l'unissent aux chefs rencontrés sur sa route. Il réduit ou séduit en chemin la plupart des derniers opposants malinké. Soudain, alors qu'il effectue au loin une tournée de recrutement, éclate un coup de tonnerre : le 1er février 1883, les Français sont entrés à Bamako.

Que s'est-il passé? Nous savons que Borgnis-Desbordes a décidé depuis longtemps de joindre le Niger et de conquérir le Soudan. Le gouverneur du Sénégal y étant hostile, il décide de passer outre et de plaider lui-même sa cause : déléguant ses pouvoirs, il s'embarque pour la France. Le 30 août 1882, assistant à une réunion présidée par le ministre de la Guerre, il arrache à Paris la décision de créer un fort à Bamako « sous réserve du vote des crédits pour la campagne ». C'est donc triomphant que Borgnis-Desbordes rejoint le Sénégal.

Le gouverneur, sentant qu'il a été joué, lui écrit :

« Vous avez reçu des instructions du ministre. Je n'ai pas été consulté dans leur préparation et je n'ai rien à y changer… »

Le 22 novembre, une colonne de près de 1 300 hommes se met en route vers l'intérieur ; elle arrive à Kita le 16 décembre, vainc rapidement les dernières résistances qui pourraient la prendre à revers — dont la forteresse toucouleur de Murgula — et aux termes d'une campagne exceptionnellement facile, parvient sans aucun mal à Bamako. Borgnis-Desbordes s'emploie immédiatement à fortifier la ville.

Il lui faut faire vite. En effet, l'ennemi est double. D'une part les Toucouleur, mécontents de la prise de Murgula — mais ceux-ci ont fort à faire avec des révoltes bambara que soutient Samori —, d'autre part, Samori lui-même.

Depuis l'expédition irréfléchie de Kényéran, Borgnis-Desbordes a compris qu'Amadou n'est pas son unique opposant. Alors que l'empire toucouleur, miné par la révolte, en est déjà à son déclin, celui de Samori s'épanouit comme un adolescent atteignant l'âge d'homme. De plus, le commandant français apprend qu'il n'a dû qu'à des circonstances fortuites d'atteindre le premier Bamako. Deux lions se disputent la même gazelle.

Tout cela donne à réfléchir. Aussi Borgnis- Desbordes va-t-il tenter de se ménager des alliances dans les terres contrôlées par Samori. Il suscite quelques soulèvements, vite matés, abandonnant sans vergogne ceux qui l'ont naïvement servi.

Sachant que la nouvelle de la prise de Bamako rendra furieux son frère, Kémé-Brèma essaie de racheter son erreur. Bien qu'il paraisse difficile d'assiéger ces Blancs à la force déroutante, le kélétigui espère encore y parvenir. D'une part, la garnison est peu nombreuse, d'autre part, le ravitaillement incertain, les conditions sanitaires désastreuses la déciment — en mars, il ne reste plus que 350 hommes en état de combattre —; enfin, Kémé-Brèma s'est ménagé de nombreuses alliances à l'intérieur et autour de Bamako.

Les premières expéditions dans la campagne proche se révèlent un succès : apprenant cette avance, les bourgeois de la ville reprennent espoir. Cependant, les troupes de Borgnis-Desbordes se répandent elles aussi dans les villages et, cherchant du ravitaillement, en détruisent plusieurs. Malgré cette présence, Kémé-Brèma parvient le 1er avril en vue de Bamako.

La garnison française est épuisée, affamée, incapable de soutenir un siège. Aussi Borgnis-Desbordes va-t-il tenter, le 2 avril, un coup d'audace. Avec les 242 combattants qui lui restent, il attaque l'ennemi au marigot Weyanko. Mais il a présumé de ses forces : débordé par Kémé-Brèma, les tirailleurs reculent en désordre, « si épuisés que les hommes n'avaient plus le courage de tirer un coup de fusil ». Après cet échec dont il comprend la leçon, le colonel s'octroie dix jours de trêve. Le 12 avril, il renouvelle sa tentative. Mais il a reçu des renforts. Surpris, attaqué à revers, c'est au tour de Kémé-Brèma de fuir. Le kélétigui erra deux jours dans les montagnes avant de pouvoir retrouver les siens.

Cette victoire française devait avoir une grande conséquence : en effet, les samoriens ayant abandonné leurs réserves, la disette cessa à Bamako. A la fin de cette année-là, la présence française ne pouvait plus être contestée sur le Niger.

Cependant, Borgnis- Desbordes, confronté avec les difficultés de la conquête, semble renoncer à pousser plus avant. Malgré son désir de démanteler l'empire toucouleur, il ne fait aucune tentative pour investir sa capitale, alors installée à Ségou. Ayant gagné un pari paraissant au départ impossible, il s'emploie à consolider ses arrières et se rend une nouvelle fois en France à la recherche de crédits. Ce second voyage ne rappellera en rien l'éclatant succès du premier.

Pour le nouveau ministre, préoccupé par l'expédition difficile qu'il a ordonnée au Tonkin, les affaires africaines paraissent nébuleuses. Paris hésite. Il diffère l'envoi de crédits. Les bourgeois sénégalais, toujours hostiles aux opérations militaires, font valoir leur modération et leur désir de paix.

Ce chaos et cette inertie marquent un arrêt dans la conquête. Samori, sans chercher à en démêler les causes, saura l'exploiter admirablement.

On peut s'étonner que le faama ait confié à son frère le soin d'investir Bamako. C'est qu'en ces années 1882-1883, d'autres problèmes le préoccupent. Nous avons dit qu'après avoir vaincu les Bérété, les Kaba et les Sissé, Samori avait neutralisé toutes les grandes puissances de son entourage immédiat. Une seule avait survécu : l'union suscitée par le jeune Saghadyigi chez les animistes Kamara. Nous avons relaté comment, après la chute des Sissé, ce mansa avait formellement refusé de se soumettre ou de se convertir.

Pendant plusieurs années, Samori, occupé plus au nord, avait paru admettre les manoeuvres et la puissance grandissante de son jeune concurrent.

Celui-ci en effet avait joué de la ferveur de ses coreligionnaires. Alors que Samori penchait de façon de plus en plus visible vers l'Islam, Saghadyigi affichait au contraire un traditionalisme vigilant. Il s'était promu champion des croyances, des rites et des cérémonies. Cette démarche n'avait pas manqué de séduire tout ce que le Konyan comptait de chefs plus ou moins hostiles aux musulmans. De plus, Saghadyigi bénéficiait de deux atouts : d'une part, il appartenait à une antique famille et il pouvait se moquer des prétentions d'un « colporteur »,

d'autre part, il possédait à Gbankundo, dans les montagnes, un refuge quasi inaccessible qu'il avait les moyens de défendre et avait fortifié avec soin.

Ainsi, tandis que Samori étendait sa puissance vers le Niger, Saghadyigi réussissait, sans trop de mal, à conquérir les terres s'étendant jusqu'à la forêt. S'il avait possédé le quart du génie politique de son rival, peut-être serait-il devenu invincible. Mais le chef animiste paraît gâté par un pouvoir exercé bien trop tôt. Il ignore la façon dont on organise les terres qu'on a conquises. Il commet des exactions. Il pille. Il fait exécuter les vaincus par vengeance et sans réflexion. En un mot, le prestige dont l'auréolent sa religion et sa famille est vite contrebalancé par son intolérance et son incapacité administrative.

Aussi la propagande insidieuse que Samori fait exercer, chez Saghadyigi comme ailleurs, trouve-t-elle des échos favorables ; les vaincus, les spoliés lui accordent une alliance indispensable. Au Konyan, plus que nulle part ailleurs, le faama en a besoin. En effet, la guerre qu'il projette est décisive. Jusqu'à présent, une partie de ses forces, les bases sur lesquelles il peut se replier, appartiennent à ses « oncles » Kamara. Or, c'est contre d'autres Kamara qu'il faut amener ses alliés à combattre. Il doit, lui le néo-musulman, le colporteur, parvenir à dresser des animistes contre des animistes, des « cousins » nobles contre d'autres « cousins ». On comprend qu'il ait dû abandonner à Kémé-Brèma le soin de vaincre sur le Niger.

Cependant, ses chances paraissent excellentes autrement il eût attendu. Il bat assez rapidement Saghadyigi dans la plaine grâce à ses cavaliers. Hélas ! le mansa, obligé d'abandonner une partie de sa poudre, se réfugie à Gbankundo, dans les montagnes, où la cavalerie devient inopérante. N'ayant pu empêcher sa retraite, le faama rassemble des forces considérables. Il construit des sanyés sur la seule grande route permettant d'investir le haut Konyan.

Et après ? La situation parait inextricable. Impossible d'envahir l'ennemi, qui connaît mieux que personne chaque passage. Impossible d'espérer l'attirer dans la plaine. Saghadyigi possède des réserves considérables. Seule lui manque la poudre, qu'il ménage. Le temps devrait causer sa perte car il est isolé. Samori pourrait, comme il le fit au siège de Kankan, obtenir sa reddition en attendant un ou deux hivernages. Mais le faama semble oublier sa patience. Il donne plusieurs assauts inutiles sur un front trop étroit où ils sont repoussés. C'est que les nouvelles venant du nord sont mauvaises , Samori souhaiterait remonter jusqu'au Niger et soutenir Kémé-Brèma.

Ces demi-échecs, mal admis par les sofas les moins fidèles, lui font comprendre que la ruse sera plus efficace. Il attend et provoque des trahisons dans le camp ennemi. Celles-ci ne tardent pas : un de ces oncles par alliance se trouve parmi les assiégés. Bien qu'animiste convaincu, il ne doute pas de l'issue de la lutte. Parvenant à communiquer avec Samori, il lui indique un passage permettant de prendre à revers Saghadyigi. La manoeuvre est bonne. Un matin, avant l'aube, une partie des troupes samoriennes avance dans un défilé si escarpé que le mansa ne l'a pas défendu. Alors que le reste de l'armée fait une diversion vers la plaine, les assiégés sont brusquement surpris. Certains se défendront avec un grand courage. D'autres encore — dont plusieurs femmes — se donneront la mort en sautant d'une falaise.

Saghadyigi parvient à fuir. Craignant l'influence qu'il exerce encore, Samori le fait poursuivre. Atteint au bord d'un gué qui porte encore son nom, « Saghadyigi-mina-Fwa » (« Place de la capture de Saghadyigi »), le mansa est ramené avec ceux qui l'accompagnent, dont son propre fils, dans Gbankundo où l'on célèbre la victoire. Les prisonniers refusent de s'humilier. Les mains liées, le fils de Saghadyigi déclare :

« Nous sommes les maîtres du pays et nous ne voulons pas que des colporteurs se placent au-dessus de nous ! »

Samori, sans broncher, écoute ces insultes. Puis il se retire, disant à ses sofas : « Réglez l'affaire. » Alors, selon les ordres, le bourreau se précipite. Il décapite les vaincus.

La mort de Saghadyigi ne devait pas être oubliée des animistes. Des légendes naquirent. On raconta que Samori lui ayant refusé la sépulture, une termitière s'éleva sur le cadavre et qu'ensuite se forma au même endroit un étang célèbre pour le nombre et la qualité des poissons.

Mais qu'importe à Samori la fantaisie de ces légendes ! Le dernier des ennemis de sa jeunesse a disparu. Comme d'habitude, il se montra tolérant envers le peuple et organisa le pays jusqu'à sa frontière naturelle, là où s'élève la grande forêt.

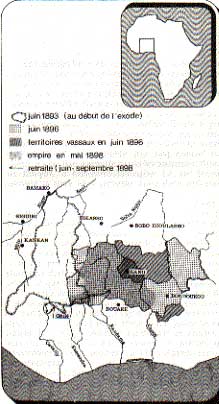

Le Konyan pacifié, Samori va-t-il reprendre son vieux rêve de liaison avec le nord ? La raison le lui interdit. Il ne s'agit plus de vaincre des empires déclinants mais un adversaire à la stratégie inquiétante. Aussi, avec son réalisme ordinaire, le faama va-t-il porter ses efforts à la fois vers l'ouest et vers l'est : la forêt, ses miasmes et ses pièges attirant peu le conquérant.

La campagne vers la mer s'impose. Pour maintenir sa puissance ñ ne disons pas pour l'étendre —, Samori a besoin d'armes. Ses relations avec la France étant inamicales, il ne reste pour s'approvisionner que les Anglais, en particulier les commerçants installés à Freetown. Ces derniers, voyant fondre la concurrence, se montreraient fournisseurs empressés si les liaisons n'étaient si difficiles. En effet, pour aller de la côte à Bissandougou, il faut franchir un certain nombre de chefferies qui refusent ou accordent de façon capricieuse le passage, attaquant parfois les caravanes et confisquant les précieux fusils.